当前位置:首页 > 九州图书 > 媒体九州

《北平风物》不粗不野恰到好处

来源:大公网 信息员: 更新时间:2016年09月13日

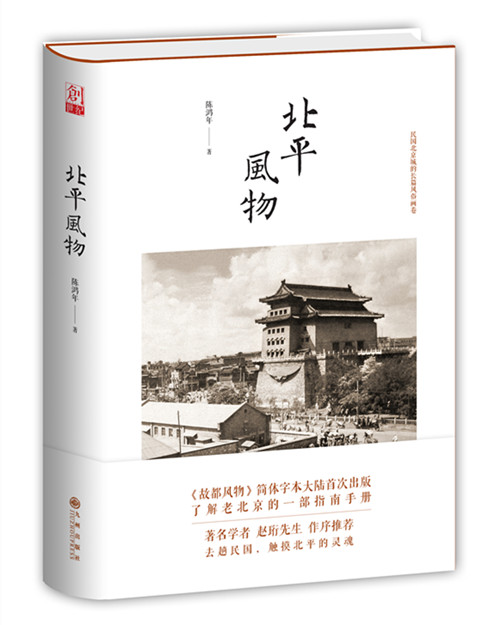

陈鸿年著《北平风物》简体中文版,九州出版社二○一六年二月出版

文 / 李梦

最近上映的电影《笔羁天才》(Genius),讲的是写作人的故事,看得我心有戚戚。电影中那个满脑子古怪念头的天才作家托马斯.沃尔夫(Thomas Wolfe)在他的小说《时间与河流》(Of Time and the River,1935)中这样说:

“我要写的就是美国,我要写他的每一个人、每一间屋子和每一片树叶!”

电影中,《时间与河流》原稿装了整整六个木箱。后来,在知名编辑柏金斯(Max Perkins)的帮助下,沃尔夫将众多煽情的形容词和大段心理描写删去,缩减至一本一千多页的小说。我想,沃尔夫写作时一定怀了对纽约这座城市无比的依恋,不然,他不会在破败灰暗的建筑、衣着普通的行人甚至街角不知名的草叶上,花费大量笔墨。

虽说在置身事外的我们眼中,作者不厌其烦地描写与找寻,显得有些“用力过猛”,但对于经年累月生活在一座城市的作者而言,他不过是将自己每日的所思所感原样呈现出来罢了,诚如北京耆旧陈鸿年在《北平风物》一书中,将芝麻绿豆的小事也要细心铺排一番,以至于那些寻常的吃食及用物,以及提笼遛鸟、饮茶听戏种种嗜好,经了他的笔写出来,竟别有一种朴素温暖的情味。

专栏结集 简明乾脆

人们对于一座城市感情的由来,要么因为这座城寄託了自身的梦想与热望,像地下铁中弹唱北京、孤独以及春天的流浪艺人,要么因为自己在这城中出生并成长,那里的一草一木、胡同或园子都嗅得出童年及少年的味道,长大后,不论去到哪里,想到小时候眼见耳闻的风物与人情,都忍不住要掉眼泪的。

陈鸿年对于北京城的感情,显然属于后一种。他生在上世纪初的北京,在一九四○年代因为战事辗转去到台湾,自此在南方生活,直至一九六五年病故。《北平风物》简体中文版得自台北正中书局于一九七○年出版的繁体字版《故都风物》,而《故都风物》是陈鸿年定居台湾期间在《中央日报》等报刊专栏的合辑。简体中文版约有四百页,分量不算轻(当然,不能也没必要与《河流与时间》那样的大部头小说相比),共分作“生活”、“名胜”、“节令”、“行业”和“食物”五章,基本上我们能想到的关于北京的吃穿住行和风俗民情种种,都在里面。

因是报纸专栏结集,每篇文章都不长,而且为适应报纸读者阅读习惯,多用短句,多分段,以至于文章读起来简明乾脆,不觉拖沓冗长。都说“文如其人”,这话用在陈鸿年老先生身上,尤为恰当。读他的文字,我几乎能想像出他在上世纪三、四十年代的北平城中闲逛,八九不离十是一袭长衫宽袍的模样,踱着不紧不慢的步子,偶尔停下来和街坊聊几句闲天。

风俗画卷 人情味浓

陈鸿年的做派是老北京的,他的文字也同样带了京腔,读多了会让人产生一种身在天桥或戏园子的错觉。书中文章总是俏皮幽默的,不是逗人大笑、而是引人会心微笑的那种,如其所言,“在雅俗之间,不粗不野恰到好处”。例如,作者在“生活”一章中,写北京的女招待怎样在来吃酒席的男食客之间周旋,又在“行业”一章中,讲到名满京城的製作模型师傅“模子李”,手艺齐整又利落,吃穿用度上却全是邋遢不讲究。对于俗与雅、“讲究”与“将就”之间张力的铺排,书中俯拾皆是;而这些味道或情绪之间的对照乃至博弈,正正是北京的性格所在。

因为大半生在北京度过,陈鸿年对北京这座城乃至城中人的性格,拿捏得颇为精到。前阵子忽又重新流行起来的情景喜剧《我爱我家》,有一集讲的是葛优饰演的小混混莫名闯入,非要在这家里蹭吃蹭喝。有人说剧中葛优摊在沙发上的样子(谐称“葛优躺”)演尽了北京人的恣意任性,我却觉得这座城的性格中绝不只有随性这一面,而是时常在“急”与“缓”、“随性”与“较真”之间拉扯。如同《北平风物》中提到的警察,平日里闲来无事开开玩笑、乐呵乐呵,真要遇上事情的时候,该怎样不该怎样,绝不含糊。

与沃尔夫写纽约、老舍写北京不同,陈鸿年笔下的城市,既无关“当下”,也无关“此时”,而是在他于上世纪五十年代迁居台湾之后,从南方遥望北方时的感慨与怀想。好像是岩井俊二说过的,青春的美好,只有青春已逝的人才能察觉。于陈鸿年笔下,在他处、在彼时的北京,因时间流逝,因路途遥远,变得触不可及;而正由于时间与空间这两重向度上的距离感,使得这些回忆的文字读来格外美好,甚至有些煽情。

难免地域文化成见

虽说我也曾在北京短住过半年,对那里的风物情味念兹在兹,但我不太贊同作者写作此书时,将他对于故乡近乎偏执的、排他的喜爱表露得如此明显。我们尽可以说北京多么地引人好奇与想念,却也没必要时不时地拿台北来与它对照审视,说一通北京的好处,再抱怨一通此地的坏处。在作者眼中,从气候、景色到衣食住行等落在生活中的细节,台北似无一处可与北京相比。且不说那些像陈鸿年热爱北京一样热爱台湾的读者,只说那些对北京并无十足了解的读者,看过书中文字,恐怕也会觉得有失公允呢。

作者由小处着笔写一座城,抛开那些关乎歷史与政治的大叙事,这种取态足以让读者对于书中短小精炼的文章,生出清新惬意的观感。北京固然有众多好听、好玩与好看,有风趣的人,有难忘景致,而其他城市,如台北、南京和济南,同样不乏风物人情,能拎出来细细道与人听。读者阅读关于城市的散文,与其说是想了解作者怎样地喜爱或怀念那丬风景,不如说是想透过书中文字,找到些解答或解惑之类的启发,帮助我们更舒心地过日子。我想,如果《北平风物》能抛开些许关于地域文化的成见,恐怕用笔行文更开阔些,也更能引得不同生活环境中的读者心有戚戚吧。

京公网安备 11010202007649号

京公网安备 11010202007649号